궤벤이오롬은 한라산을 남북으로 횡단하는 제1횡단(5·16)도로 동쪽에 인접해 있는 오롬이다. 행정구역으로는 조천읍 교래리 산137-1번지에 있다. 하지만, 바로 아래 남서쪽에 위치한 모(ㅁ+아래아)러Мөр(물)오롬은 남원읍 한남리 산2-4번지에 있다. 또한 북서쪽에 넙거리오롬, 같은 조천읍 교래리의 멀지 않은 곳에는 말찻-물찻오롬은 표선면의 경계가 되는 곳에 있다.

궤벤이오롬 등성이는 몽골이 제주를 직할 할 때, 모(ㅁ+아래아)시(牛馬)를 방목하기 위해 제주 숲을 모두 불태워서 초지를 만들어버렸다. 앞서 머러(물)오롬에서도 밝힌 바 있지만 “물도 없는데 왜, 물오롬이라 한 것인지 이해가 안 간다”는 김종철의 의문에 대해 필자는 이미 물오롬에서 그 뜻을 밝힌 바 있다. 물오롬은 몽골어 ‘모(ㅁ+아래아)러Мөр’가 와전된 것으로 모(ㅁ+아래아)러는 곧 ‘가축=동물의 발자국’으로 이는 오롬이 말굽형굼부리의 형태를 말하는 것이다.

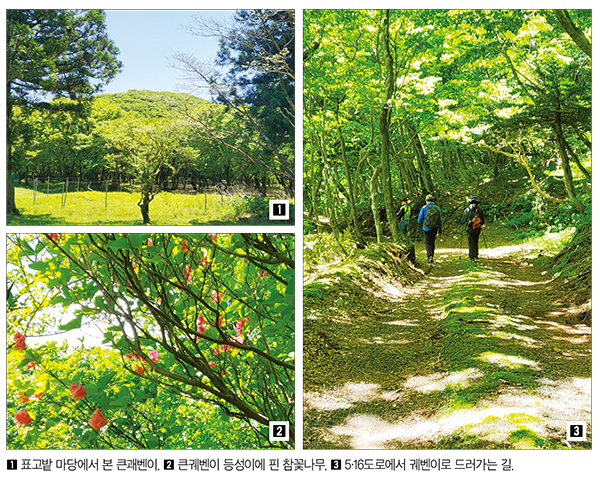

궤벤이 또한 그렇다. 몽골 직할 시 우마를 방목하기 위하여 불태워진 숲은 조선시대 때는 다소 복원되기도 했지만, 중산간에는 화전이 이뤄지기도 하였다. 그러나 그 후 4·3 사건 때는 좌익을 소멸한다는 명목으로 많은 숲들이 다시 불태워 졌던 것으로 보인다. 그렇게 수난당해 온 제주 숲들이 지금은 인간의 발길을 막는 것처럼 울창한 숲을 이루고 있다. 특히 이곳은 서어나무가 우거져 4·3 이후부터 한라산 표고 산지로 유명한 곳들이 되었다.

공휴일을 맞아서 오래전 알게 된 오롬 친구 고성돈씨를 포함한 네 명이 궤벤이오롬을 함께 탐방하게 됐다. 고성돈씨는 10년 만에 이 오롬을 찾는다고 하는데 필자는 그보다 더 오래전에 탐방했기에 궤벤이가 얼마나 변했는지 탐방하고 싶었는데 오늘 드디어 친구를 찾았으니 만사를 재쳐 놓고 궤벤이오롬 탐방에 나서게 되었다.

오래 전, 중학생 때 일인데 여름방학을 맞아서 형이 표고버섯 단지에 아르바이트를 간다는 말을 듣고 필자도 아버지에게 따라간다고 하였더니 “너는 어려서 안 된다”며 조밭·고구마밭에 김매기와 녹두 따는 일로 여름방학을 보냈던 기억이 새롭다. 이처럼 한라산(궤벤이) 일대는 표고버섯재배지로 널리 알려진 곳들이다.

표고 재배는 밤나무·참나무·상수리나무로 하는 줄 알았는데, 궤벤이에서 보니 참나무가 아닌 서어나무로 표고 재배를 하고 있었다. 서어나무는 한라산 일대에 아주 흔한 나무로 참나무목(目)-자작나무과(科)-서어나무속(屬)의 한 종(種)이다. 서어나무는 한국과 일본 숲에 자생하는데, ‘숲의 지배자’로 수백 년간 숲을 가만히 놔둔다면 숲 전체를 뒤덮게 될 것이라 한다.

큰궤밴이는 해발 792.1m, 비고 167m, 면적 529,149㎡이다. 궤벤이는 1703년, 이형상 목사 때 발행한 ‘탐라순력도’에서는 추다악(皺多岳)으로 표기됐다. 추(皺·zhòu)는 ‘주름이 잡히다·쭈굴쭈굴하다’, 다(多·duō)는 ‘많다·넓다·겹치다·포개지다’라는 뜻이다. 1899년 이상규 목사 때 발행한 ‘제주군읍지’에는 미한봉(米漢峰)으로 등재 되었으나 그 뜻을 가늠할 수 없다.

제주도에서 1997년 발행한 ‘제주의 오롬’에서는 궤벤이를 “제주방언에서 궤는 바위굴의 뜻이고, 펜은 제주어 펜짝(이편, 저편 짝)으로 이는 ‘바위굴이 패여 있는 오롬’이란 뜻으로 이 오롬에 용암굴이 있는 데서 연유하여 붙여진 이름이다”라고 한다.

그러나 필자의 견해로 ‘궤(ГҮВЭЭ)’는 몽골어로 ‘언덕이나 낮은 산’을 일컫는다. 구좌읍 한동리의 옛 이름은 ‘궤리’로 개판모(ㅁ+아래아)르라는 언덕 위의 마을로 700년 전, 고려 때 목마장으로 몽골에서 파견된 좌형소(左亨蘇)의 아들 좌자이(左自以)가 ‘둔지(몽골군들의 주둔지에 있는 오롬이란 뜻)’로 받아서 설촌 하였다. 그래서 ‘좌가장-좌씨 가문의 목장’이라는 곳도 있었다.

그러나 좌씨들은 목호의 난(소와 말을 많이 가지고 있던 이들이 700년 전 몽골에서 제주로 이민 온 사람들의 난(亂))을 있을 즈음 한경면으로 피신했는데 여명연합군을 끌고 온 최영 장군 휘하들에게 죽임당하여 한경연 용수리 일대 앞바다가 피바다가 되었다고 전해진다. 이는, 지금도 한경면 일대의 좌씨들에 의하여 전해지는 역사적 사실이다.

궤벤이의 벤~(베인(БАЙН))은 ‘~자주·자꾸·반복해서·몇 번이고’라는 뜻이다. 이는 ‘오롬·언덕·야산이 계속하여 반복된다’라는 뜻이 된다. 즉, ’궤밴이는 그 이름처럼 큰궤밴이·샛궤밴이·섯西궤밴이·넙거리오롬(북서)·말찻오롬·물찻오롬(동북)·(물)오롬(서남) 등이 있어서 그야말로 고개 너머 또 고개를 이루는 한라산 중턱, 마치 사람의 어깨 위에 앉은 오롬들 같다.