제주도 368개 기생 오롬 중에서 남원읍에는 29개의 오롬이 있다. 그중에 한남리는 12개의 오롬이 있으니 남원읍에서 가장 오롬을 많이 보유한 마을이다. 멀리는 한라산 제1횡단도로(제주시~서귀포) 중간지점의 휴게소와 한라산 등반 코스 중 하나인 성널오롬(성판악코스)과 남쪽으로는 한라산 단풍터널로 이름난 수악교를 품은 동물오롬(동수악)도 한남리에 속한 것을 안다면 한남리의 크기를 짐작할 수 있다.

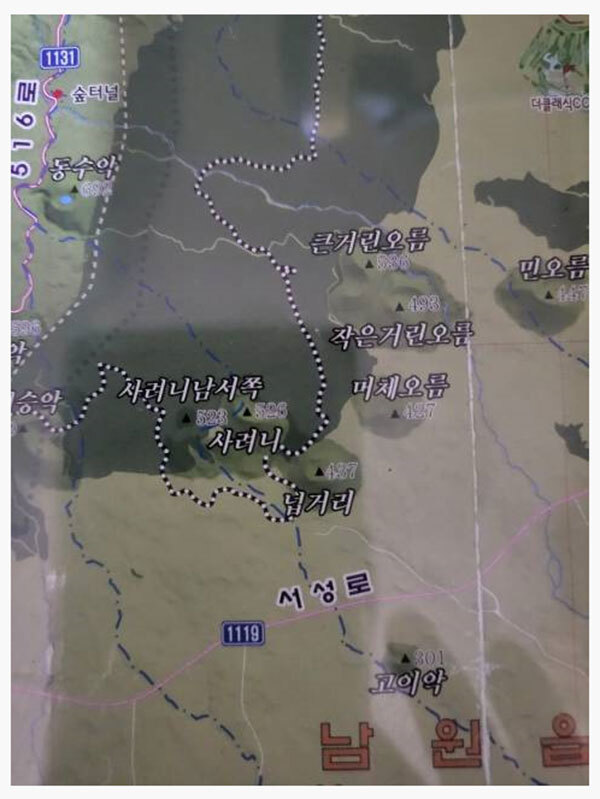

동네에서는 멀동남오롬으로 불리는 ▲이 오롬은 제주도청이 발행한 오롬 지도나 기타 어떤 저서에도 이 오롬의 이름이 등재되지 않았다. 그래서 ‘사려니남서쪽’(제주시 발행 ‘제주오롬지도’, 또는 산림조합 출판 ‘제주의 오롭 368봉우리’) 또는 ‘사려니자락’(김승태 저 ‘제주의 오롬 368’)이라고 불려졌다. 그러나 이제 이후로는 이 오롬이 동네에서 불려지는 ‘멀동남오롬’으로 등재하고 그렇게 불려저야 할 것이다(참조: 제주시 발행 ‘제주오롬지도’ 참조).

김종철은 이 오롬을 ‘머체오롬·넙거리·사려니오롬’으로 뭉뚱그려 소개해 이 오롬을 ‘넙거리오롬’으로 ▲잘못 알고 있다. 넙거리오롬도 한남리 산2-1 번지에 있으나 그 비고가 102m이고 원형굼부리를 가지고 있다. 이에 비해 같은 번지의 사려니오롬의 비고는 98m, 사려니자락(멀동남오롬)은 원추형봉우리로 비고 73m이다. 실제로 멀동남오롬의 목재계단은 촘촘하지 않고 느슨하게(널찍널찍하게) 있고 5분 정도면 정상에 이르니 그 높이를 짐작할 만하다.

사려니오롬·멀동남오롬은 ‘한남연구림’ 관내로 1일 400명(?)으로 탐방이 제한돼 미리 인터넷으로 연구림관람을 신청하여 허가 받아야 탐방할 수 있다. 추석 연휴 전날이어서 그런지 지난 9월 8일에 탐방을 신청해 멀동남오롬과 함께 한남연구림도 탐방하게 됐다. 관리실에서 3분 안 되는 초입에 있는 이 오롬은 울창한 삼나무 숲 가운데 있다. 오롬을 오르는 데 설치된 폭이 넓고 계단의 간격도 널찍해서 오롬이라고 부르기에는 옹색한 동산이다.

왜 이 오롬을 ▲‘멀동남오롬’이라고 했을까 궁금하여 몇 가지 가설을 세워보았다. 첫째는 동내 이름으로 생각해본다. 이 오롬은 머체오롬과 아주 근거리에 있다. 오창명의 ‘제주도 마을 이름의 종합적 연구Ⅱ’에서 보면 한남리 마을 중에 ‘머체왓오롬’ 인근의 ‘머체왓동네’가 있었다. 아마도 4·3사건에 마을은 소거 당했을지 모를 일이다. 그렇다면 사려니 자락 이 근처에도 동네가 있었을 것이고 한남리 본 동네 남(南)쪽에서 멀리 떨어진 ‘멀동남’동네였을 것이다.

두 번째 가설은 이 오롬의 가장 유명한 것은 ‘조록나무보호숲’이다. 조록나무는 해발 700m 이하에서 자라는 아열대성식물로 조록나무의 북방한계선이 제주도이나 실제로 이 나무가 군락을 이루는 곳이 이곳이라고 한다. 제주에서는 나무를 ‘남’, 또는 ‘낭’이라고 한다면 제주어로 ’멀동남’은 ‘조록나무’가 아닌가 생각 들지만 이를 고증해줄 사람을 찾지 못했다. 세 번째 가설은 위 두 가설이 아니라면 혹 몽골어에서 왔을까 해서 찾아봤으나 찾을 수 없었다.

제주에서는 ▲어떤 나무가 오롬에 많을 때 그 나무 이름을 ‘오롬 이름’으로 사용했다. 남원읍 위미리의 ᄌᆞ뵈오롬은 잣밤, 즉 구실잣밤·모밀잣밤나무가 많아서 붙여진 이름이다. 또한, 구좌읍 종달리의 윤드리오롬은 윤낭(윤/떼죽나무, 鐘木+드리/들판=윤나무들판), 한림읍 상대리나 애월읍 광령리의 ᄎᆞ낭오롬은 참나무가 많아서 이름 붙여졌고, 대정읍 동일리 가시오롬은 가시(참가시·개가시)나무 등의 상록참나무가 많아서 붙여진 이름이다.

멀동남오롬과 조록나무는 떼어 놓을 수 없는 관계이다. ▲조천동백공원 해설사인 김정자씨 이야기로는 동백동산에도 조록나무가 많다는 것이다. 조록나무가 제주에 다른 오롬에서는 많이 분포하지는 않는데 옛날에는 조록나무가 흔했던 것으로 보인다. 김정자씨는 조록나무의 용도를 두 가지로 말했다. 보통 농가에서는 ‘ᄌᆞ로기낭’이라고 불리는데 이는 ‘ᄌᆞ로기’는 제주어로 ‘자루’라는 말로 이 나무를 호밋자루·낫자루로 이용했던 데서 불려진 이름이다.

다른 한편, 이 나무는 배를 만들 때 사용되는 데 ‘선흘리에서는 조선재료를 생산했다’는 얘기가 예부터 전해진다. 아마도 조록나무를 조선 소재로 사용했다면 배의 늑골(옆구리 뼈) 재료로 사용했을 것이다. 또한, 제주향교, 조천 연북정 기둥도 이 나무를 이용했다고 한다.

그렇다면 선박 용골은 튼튼한 재료인 굴무기(느티나무)를 사용했을까 생각도 하지만 어쩌면 조록나무를 사용했을 수도 있다. 늑골의 특성은 잘 휘어지고 무게를 줄여야 한다. 호밋자루나 낫자루도 가볍고 단단해야 한다면, 이 둘의 공통점이 있음을 금방 알아챌 수 있다.

▲굼부리가 없는 원추형 오롬이어서인지 용암 돌·바위도 보이지 않는다. 스코리아(화산재)가 안 보이는 흙은 부드럽고 지형조차 비탈져 물 빠짐도 좋으니 삼나무들은 쭉쭉 뻗어 이 산의 주축을 이룬다. 조록나무 외로는 담팔수·당단풍·고로쇠 등의 낙엽수와 새덕이·참식·생달·굴거리·곰솔나무 등이 하늘 위로 자라는 한편 꽝꽝나무·세비나무·박쥐나무·백냥금 등의 관목들이 자리 잡았고 그 아래로는 관중고사리·도깨비고사리·응달고사리·산수국 등이 어우러졌다.

오롬 정상의 전망대에 오르면 제주도 남쪽 서귀포 앞바다가 눈을 시원케 해준다. 먼바다로 떠도는 섶섬과 문섬들도 보이고 반대편 북쪽으로 바라보니 질 푸른 한라산의 키 큰 나무들은 어깨만 보인다. 조록나무 군락 보호지를 둘러보며 필자는 목재 테크를 따라 길을 재촉한다.